当薬局では患者さんに質の高い医療を提供するために、医療DXを積極的に取り組んでいます。以下の取り組みを具体的に行っています。

よつば薬局では電子処方箋に対応しています。

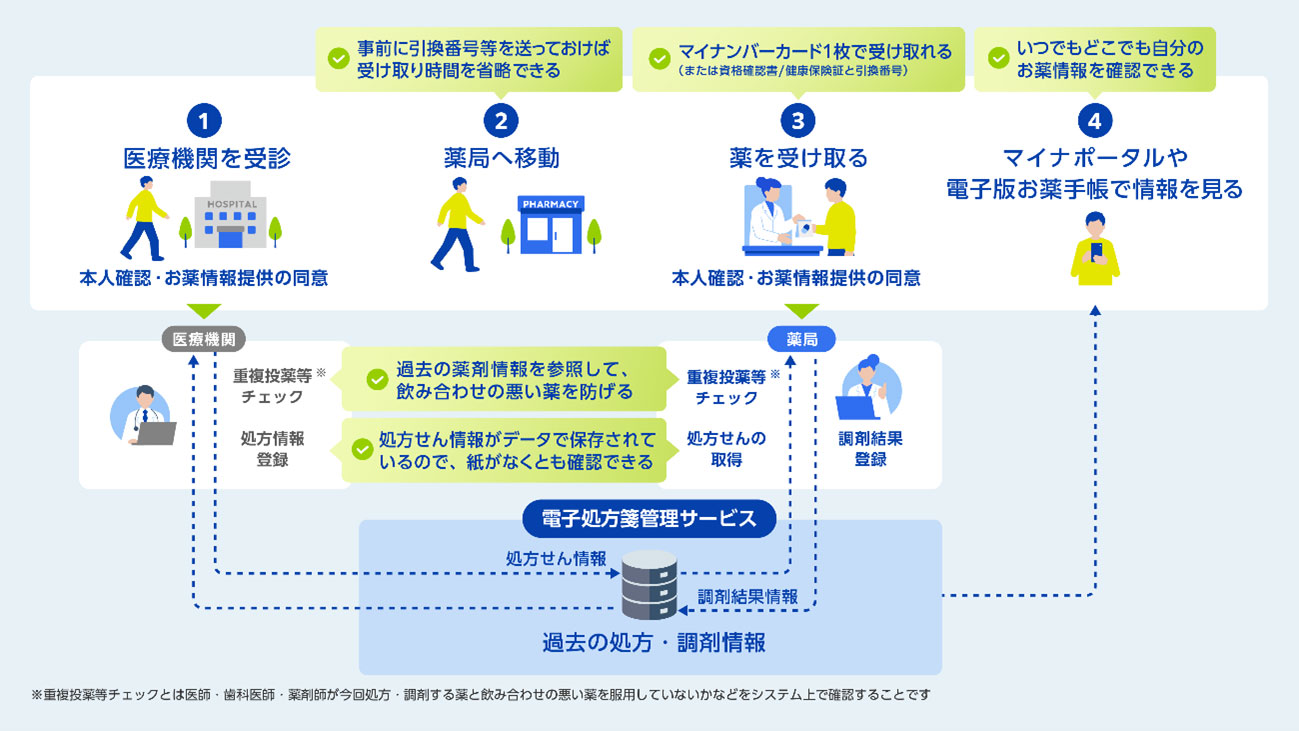

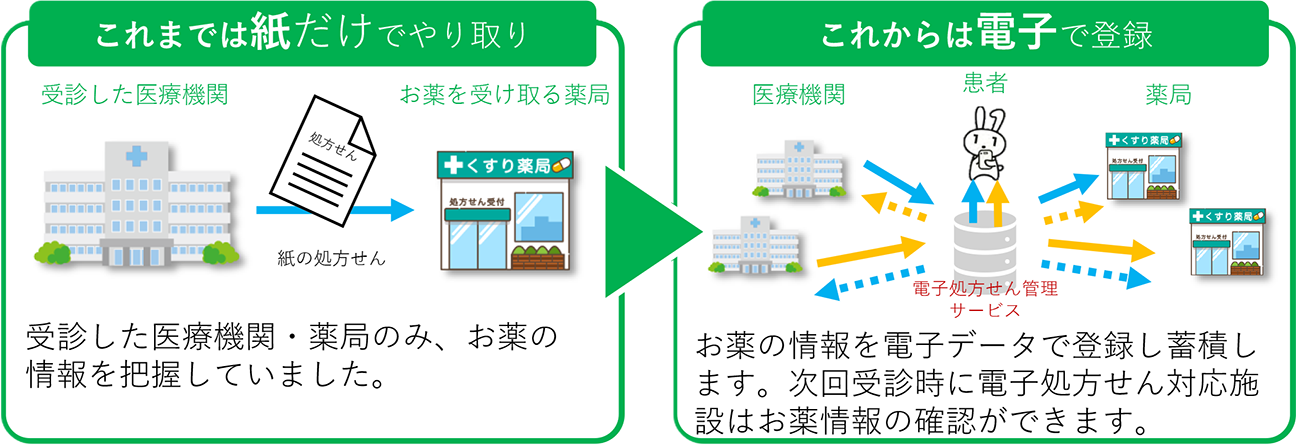

電子処方せんとは、これまで紙で発行していた処方せんを電子化したものです。

電子処方せんに対応した医療機関・薬局では患者さんが過去のお薬情報の提供に同意することで、複数の医療機関・薬局にまたがる直近のお薬情報を医師・歯科医師・薬剤師に共有することができるようになります。

医師・歯科医師・薬剤師は、今回処方・調剤する薬と飲み合わせの悪い薬を服用していないかなど確認できるようになり、直近のお薬情報にもとづいた医療を受けられるようになります。

結果として、患者さんは今まで以上に安心して薬を受け取ることが可能となります。

※引換番号は、処方内容(控え)やマイナポータルから確認できます。

※資格確認書/健康保険証でも電子処方せんを利用することができますが、お薬情報をデータで共有することができません。マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することで、よりスムーズに安心安全な医療を受けられます。

電子処方せんに対応した医療機関・薬局では、電子処方箋管理サービスに登録された処方・調剤情報の確認ができるので、進学や転勤など生活環境の変化により、医療機関・薬局を変更した場合でも医師・薬剤師等が薬の情報を正確には把握することができます。

また、災害時などでも、常用している薬を医師・薬剤師等が確認したうえで医療を提供することができるようになります。

※患者さんによる情報提供の同意が必要です。

飲み合わせの悪い薬を服用すると、薬の効能・効果が増強または減弱し、副作用など生じさせ、ときには健康被害を生ずる恐れがあります。飲み合わせの悪い薬の服用や同じ効き目の薬の服用を避けるためには、服用している薬の情報を正確に医師・歯科医師・薬剤師に伝えることが重要です。

電子処方せんに対応した医療機関・薬局では、複数の医療機関・薬局で医療を受けていたとしても、直近のお薬情報まで正確に伝えることができます。また、システム上で飲み合わせの悪い薬などをチェックしてもらえるので、より安心して処方・調剤を受けとることができるようになります。

※患者さんによる情報提供の同意が必要です。

電子処方せんの仕組みでは医師・歯科医師が登録した処方情報を、患者さんが受付した薬局の薬剤師がダウンロードして調剤します。

そのため、医療機関で電子処方せんを選択すると電子処方せんの原本を薬局に持って行く必要がなくなり、事前に薬局に引換番号を伝えることで、先に調剤を開始してもらい、待ち時間を短縮したり紙の受け渡しなしで代理人に受け取ってもらったりできます。

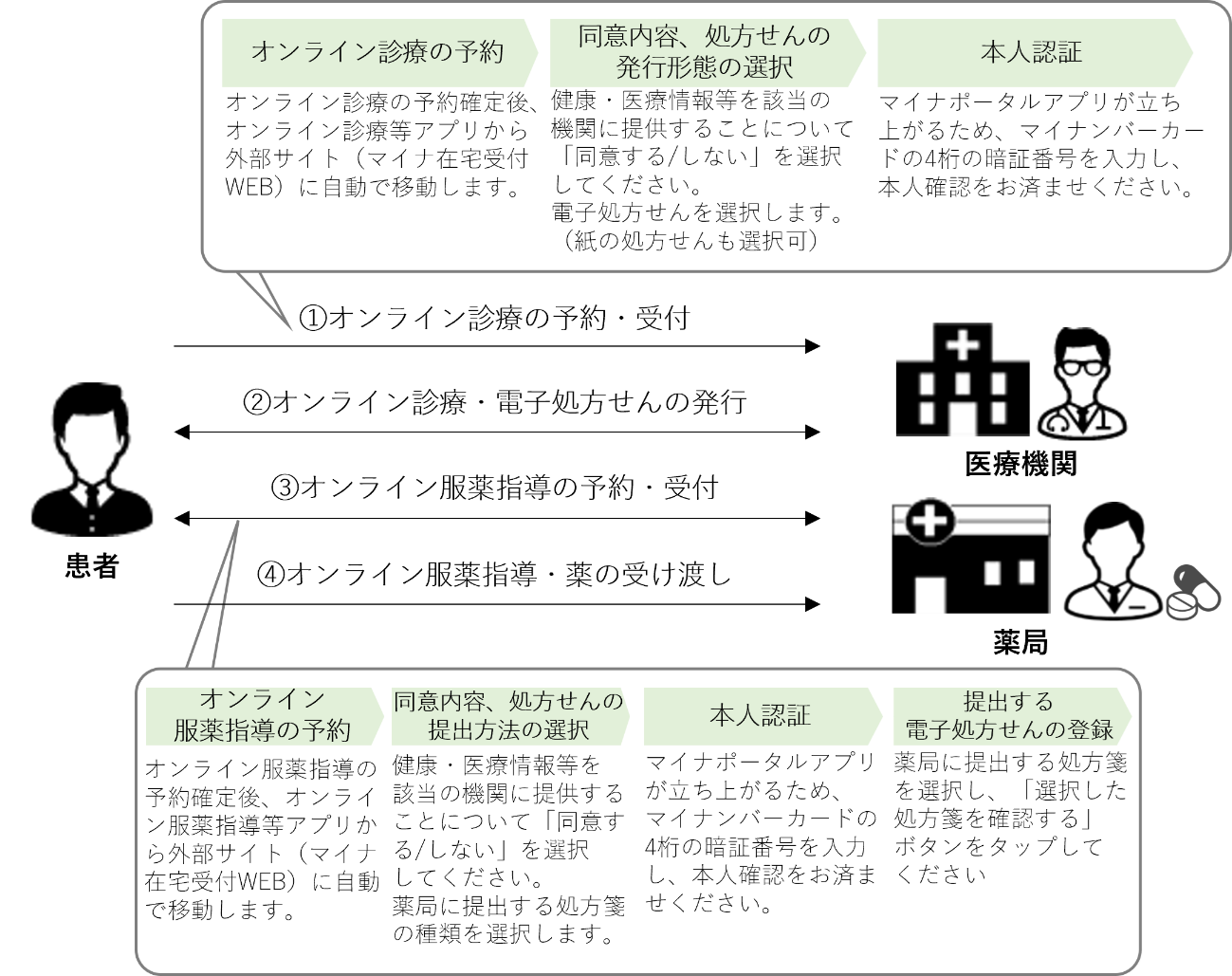

また、オンライン診療・オンライン服薬指導、薬の配送を組み合わせることで、診療~薬の受け取りまで一気通貫してオンラインで対応できる場合があります。(症状によります)

患者さんにとって、今まで以上に薬を受け取りやすくなります。

電子処方せん対応の医療機関・薬局から過去のお薬情報がマイナポータルに記録されるので、スマホとマイナンバーカード、またはマイナンバーカード搭載のスマホだけでいつでも確認ができます。また、マイナポータルと連携した電子版お薬手帳も登場し、電子処方せんの処方・調剤情報をリアルタイムで閲覧できます。処方されたお薬がわかるので、市販薬を買う際の飲み合わせの確認にも活用できます。

医療機関で電子処方せんを選択すると、処方せんの原本が電子的に登録・管理されるので、薬局に行くときに処方せんを忘れたり、なくしたりしてしまっても、引換番号があれば調剤を受け取ることができます。

電子処方せんに対応した医療機関でも紙の処方せんを選択できます。

紙の処方せんを選択した場合でも、電子処方せん対応施設では、お薬情報が蓄積されていくので、複数の医療機関・薬局にまたがる情報も、医師・歯科医師・薬剤師が確認できます。

なお、薬局のみが電子処方せんに対応している場合でも、薬局にて調剤結果を登録することで、今後訪れた電子処方せん対応医療機関・薬局でリアルタイムの薬剤情報の活用が可能となります。

※患者さんによる情報提供の同意が必要です

飲み合わせの悪い薬の組み合わせを「併用禁忌」「併用注意」といいます。併用禁忌、併用注意となっている薬を同時に服薬すると、薬の効能、効果が増強または減弱し、副作用などを生じさせ、ときには健康被害を生ずるおそれがあります。

同じ効能・効果の薬が、受診した複数の医療機関から処方され、服用してしまうことを「重複投薬」といいます。同じ効能・効果の薬を服用すると、副作用を生じさせ、ときには健康被害を生ずるおそれがあります。

また、医療費の負担も本来必要な分より大きくなります。

電子処方せん対応の医療機関・薬局では、重複投薬等チェック機能を活用することにより、他施設で処方・調剤されたお薬との重複や、併用禁忌の関係にあるかを事前に把握することができます。

オンライン診療・オンライン服薬指導はスマートフォンやタブレット、パソコンなどのビデオ通話機能を使って、自宅等にいながら医師等の診察や薬の処方、薬剤師の服薬指導を受けることができるサービスです。

電子処方せんを活用することで、診療~調剤までの一連の流れをオンラインで行いやすくなります。

さらに、マイナ在宅WEBを活用すれば、オンラインで健康・医療情報等の提供への同意ができ、過去のデータにもとづく医療を受けられます。

※オンライン診療は全ての患者さんが利用できるとは限られません。医師等とご相談の上ご利用ください。

リフィル処方せんとは、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。

電子処方せんを利用すれば、マイナ保険証1枚で調剤を受けることができるため、2・3回目の調剤時までに処方せんを紛失してしまう心配もなくなり安心です。

※電子処方せんのリフィル処方せん機能に対応している医療機関・薬局を利用することが必要です。

患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき薬学的分析・評価を行ったうえで患者様ごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。

患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬・相互作用・薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴を参照しつつ、患者様の服薬状況・服薬期間中の体調変化・残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況・服薬期間中の体調の変化等について継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施します。

調剤基本料1、地域支援体制加算2、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算3、

無菌調剤処理加算、在宅薬学総合体制加算2、医療DX推進体制整備加算、特定薬剤管理指導加算2、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料、

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算、在宅中心静脈栄養法加算、

在宅患者訪問薬剤管理指導料

長期収載品(後発医薬品がある先発品)の調剤において、制度に基づき特別の料金をいただく場合がございます。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

※ページ一番後ろに運用規定あり。

お客様の希望に基づく下記サービス等は実費負担をお願いしています。

患者様希望によるお薬を飲まれるときに一包みにする場合

1日あたり税込み50円

希望に応じてお渡しする容器代

患者様希望によるお薬の持参料・郵送代・交通費・配送費の実費・代引き手数料

よつば薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に勧めていく観点から、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行致しております。

明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。

平成30年より公費負担医療で自己負担が発生しない患者についても明細書の発行が義務付けられております。

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

よつば薬局糀谷店 居宅療養管理指導運営規程

(事業の目的)

第1条 よつば薬局糀谷店が実施する居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の医師が、通院困難な要介護状態(介護予防居宅療養管理指導にあっては要支援状態)にある者(以下「要介護者等」という)の自宅を訪問して、適正な療養上の管理及び指導を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 指定居宅療養管理指導の提供に当たって、要介護者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な要介護者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

2 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士等が、通院が困難な要支援者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)

第3条 名称及び所在地は次のとおりとする。

(従業者の職種,員数,及び職務内容)

第4条 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を行う職種,員数及び職務内容は次の通りとする。

管理者 1名

管理者は従業者の管理及び居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の利用の申込みに係る調整、実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

薬剤師 常勤3名 非常勤1名

事務員 常勤2名 非常勤1名

従業者は、居宅を訪問し、医学的観点から居宅介護サービス計画の作成などに必要な情報提供を行うとともに、介護方法についての指導・助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 居宅療養指導管理及び介護予防居宅療養管理指導の営業日および営業時間は、次のとおりとする。

営業時間 平日 午前9時から午後7時30分。土曜日午前9時から午後3時。ただし、電話などにより、24時間連絡可能な体制をおく。

(居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の種類)

第6条 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の種類は、医師による指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導とする。

(利用料その他の費用の額)

第7条 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定めた介護報酬告示上の額とし、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導が法定代理受領サービスに該当するときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導に要した交通費については、薬局からの往復交通を実費徴収する。

3 上記の交通費の支払いを受ける場合は、あらかじめ利用者またはその家族に対して説明し、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(事故発生時の対応)

第8条 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第9条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。

事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(その他運営に関する留意事項)

第10条 事業所は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。

2 従業者は、業務上知りえた入所者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知りえた入所者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ササヌマと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、令和 1年 4月 1日から施行する。